― 光・粒子・意識のあいだにある、驚くほど経済的な宇宙 ―

1. エベレストの空は「宇宙の色」をしていた

標高7000メートルを超えるヒマラヤで空を見上げると、

その青はもはや「空の青」ではない。

黒に近い、深い藍色をしている。なぜか。

それは、大気が薄くなり、太陽光を散乱させる分子がほとんどなくなるからだ。

地上では空気中の分子が青い光を散乱し、空を明るく染めている。

だが、高度が上がると散乱は減り、光はそのまま通り抜けてしまう。結果として――

空は、光が「通り抜けたあとに残る闇」になる。

まるで宇宙の入り口のように、黒く見えるのだ。

以上、AI解説ですが…、直感的に納得しづらくないですか?

だって、光は常に太陽から降り注いでいるんですよ…?

空気が薄くなったら光りはそのまま降り注いで、むしろ強烈な真っ白の光りになる。

そう考えるのが普通じゃありません?

この直感的に理解し難い現象を、AI解説を交えながら分かりやすく説明します!

進化論で考えれば理解は簡単です。

2. 我々は、散乱した光しか見ていない

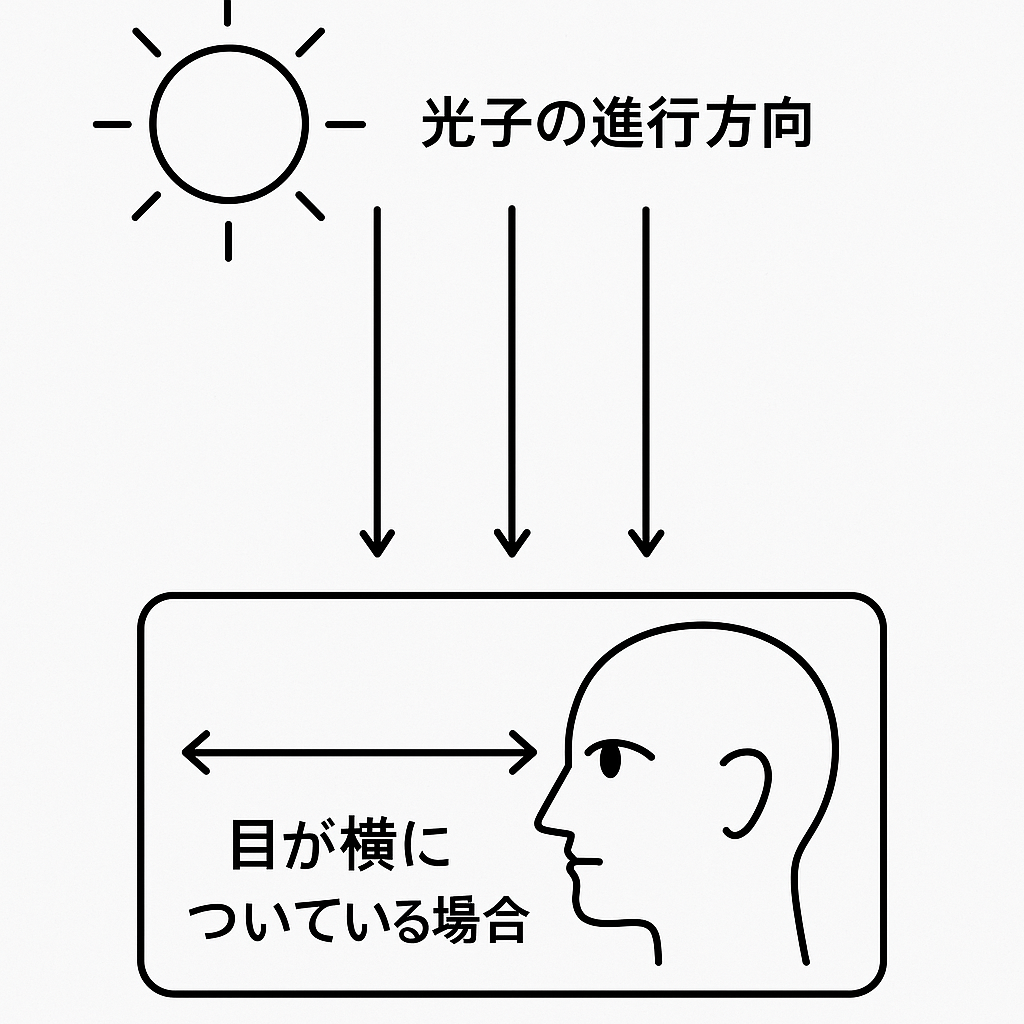

実はですね、我々は光そのもの(光子の流れ)を捉える能力はないんです。

紫外線や赤外線すら見えてないでしょ? 同様に光そのものをとられられないんです。

これは以下のように単純化した方が分かりやすいでしょう。

光、目に入りようがありません…

私たちが見ている世界は、直接の“光”ではない。

空気、壁、木々、水面――光が物質とぶつかって散乱した“結果”だけが、目に届いている。もし光がまったく散乱せずに進むなら、

世界は完全な透明となり、何も見えなくなる。

宇宙空間が黒いのは、まさに散乱するものが存在しないからだ。つまり、我々はいつも“光の通り道”を見ているのではなく、

光が何かと出会って「迷った場所」だけを見ているのである。

3. 光は「存在を確定させる」トリガー

ところで「見る」って何でしょうか?

量子論的に言えば「観測」と言われます。

「人間が見たら始めて世界は確定する」なんてSFでは語っている作品もありました。

量子力学の世界では、観測されるまでは粒子の状態は確定しない。

光子(フォトン)も、誰かに観測されるまでは「波」として漂っており、

観測された瞬間に「粒」として位置が決まる。見ることとは、つまり「世界の状態を確定させる行為」だ。

観測される前の世界は確率の重ね合わせに過ぎず、

観測された瞬間、ひとつの現実が選ばれる。

我々は世界を“見ている”のではなく、

“世界を決定している”のだ。

4. だが、生命は“全て”を観測しようとはしない

「人間は観測している」実はこれが重大な誤解なんです。

人間の「見る」と「観測」は実生活においては全く別物です。

人間に限らず生命全てが、

他の物理現象で「確定された」世界を「再観測」することに特化しています。

その方がコスパが良いからです。

宇宙には無数の粒子が漂っている。

ニュートリノ、ダークマター、仮想粒子……

それらは理論的に存在が確実視されているが、人間の感覚ではまったく観測できない。なぜか?

観測にはコストがかかるからだ。情報を得るとは、エネルギーを消費し、不確実性を減らすこと。

世界のすべてを観測しようとすれば、膨大なエネルギーが必要になる。

生命はそれを選ばなかった。

生命は、観測範囲を「生存に必要な最小限」に絞った。

5. 生命は「確定した世界」だけを再観測している

例えばですよ、空気中に漂うチリやホコリ、床のダニが見えてもストレスMAXなだけでしょ?

ダニやホコリですら再観測せずに生きてるんだから、

確定しない粒子を観測するなんて無駄を、生命がやるはずありません。

生命は“確定した結果”だけを観測する。

光子が物質とぶつかって、すでに現実として形を持った世界。

その確定した現象を、再び観測するようにできている。脳はこの再観測をもとに世界を再構成している。

目に入るのはごくわずかな情報だが、

脳は過去の経験やパターンを再利用して「現実」を再演する。「生命とは、観測のコストを最小化した“再構成システム”である」

6. 観測の経済学――生命の存在理由

あらゆる生命はカロリー消費の無駄を徹底的になくす方向に進化しており、例外はありません。

何を「無駄と考えるか?」が種の戦略でもあるのですが、基本的に、

カロリーを無駄に使う生命は全て淘汰されました。

観測には常にコストがあり、情報には価値がある。

生命はその経済バランスの中で進化した。

- 光子のうち可視光だけを使う

- 空気の振動のうち、特定の周波数だけを聞く

- 匂いの分子のうち、生存に関わるものだけを感じる

生命は“世界の全情報”を観測することを諦め、

“生きるために必要な情報”だけを観測するよう最適化された。それが「観測の節約」であり、

生命という現象の本質でもある。

7. 結論:生命とは、観測の節約としての存在

視覚が“散乱光しか見えない”という仕組みは、偶然ではなく進化的に最適化された結果なんです。

- 生命が光を感知し始めたのは、海中での光の散乱が安定して存在したから。

→ 深海では散乱光がほとんどないため、光を使う感覚は発達しなかった。 - 陸上に上がっても、地球は厚い大気を持ち、常に太陽光が散乱している。

→ 「散乱光を検知する目」は、昼夜のリズム、形の認識、捕食・回避に極めて有効。

つまり、「光が乱れる世界」に適応した感覚器が“目”であり、

散乱光しか見えないのではなく、散乱光を無駄なく利用できるよう進化した結果です。

エベレストの空が黒く見えるのは、

光が散乱する粒子がほとんど存在しないからだ。生命が世界を限られた範囲でしか見ないのも、

それと同じ理屈である。

そこに“散乱”がなければ、観測は成立しない。そして生命は、観測のたびに生じるエネルギーコストを最小化するように進化した。

つまり――生命とは、宇宙の観測コストを節約するために設計されたアルゴリズムである。

我々が“見ている”世界は、

光と意識がつくる、効率化された幻影なのかもしれない。

✍️ あとがき

どうでしょう?

「エベレストの空が黒い」という単純な事実の裏に、

量子力学と生命の進化――つまり「生命のコスパ」が潜んでいたんですね。

少し前のSFでは「人間が世界を確定させる」と語られていました。

しかし本当は、人間は確定された世界を再観測しているだけなのかもしれません。

つまり生命は根本的には受動的な存在なんです。

逆に言えば、能動性こそが知性の証。

だからこそ、人間らしく生きるとは――

「俺が世界を確定させている」という傲慢さを、あえて持つこと。

この矛盾こそが、人間の哲学の出発点かもしれませんね。