みなさん、以下のようなメールやチャットしてませんか?

件名:システム不具合についてのご報告

株式会社〇〇 御中

お問い合わせいただいた件について、調査結果を以下に共有します。

- 当該不具合はサーバー側の設定ミスではありません。

- ログ確認の結果、APIリクエストは正しく受信されています。

- ただしクライアント環境における認証処理が失敗しており、その影響でエラーが発生しています。

- 回避策としては、貴社環境の認証設定を再確認いただく必要があります。

以上です。

株式会社△△

システム開発部 エンジニア 山田

何が悪いか分かりませんか?もしくは「酷い!」と思いましたか?

酷いと思った方はもしかして営業の方ですかね?

AIに添削して貰いました。

件名:システム不具合についてのご報告とお願い

株式会社〇〇 御中

いつも大変お世話になっております。株式会社△△の山田です。

この度はシステム不具合によりご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。

早速調査を行いましたので、現時点で判明している内容をご報告いたします。

- サーバー側の設定ミスは確認されませんでした。

- ログの結果、APIリクエストは正常に受信されております。

- ただし、貴社環境における認証処理が失敗しており、その影響でエラーが発生していることが分かりました。

- 回避策としては、貴社側で認証設定を再確認いただく必要がございます。

今回の件でご迷惑をおかけしてしまい、心苦しく感じております。

もし設定の再確認にあたりご不明点がございましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

私どもでも可能な限りサポートさせていただきます。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

株式会社△△

システム開発部 山田

添削してみれば、誰だって「どこがマズかったか」は一目瞭然です。

でも現実には、多くのエンジニアが“あの冷たいメール”を書き、社内外でこんなふうに言われています。

「あの人、会って話すとすごくいい人なんだけど、チャットだと感じ悪いよね」

……本当によくある話です。インフォーマルなコミュニケーションの影響を軽く見ていませんか?

その小さな印象の積み重ねが、やがて仕事の品質や離職率にまで響いてくるのです。

もちろんAIを使えば、とりあえず表面上は整ったメールにできます。海外では既にそういうソリューションも出ていますし、私自身もAIの提案はしています。

――でも!ここでいきなりシステムの話に持っていくのが、エンジニアの悪い癖なんですよね。

正直に言うと、私も昔は典型的な“ヤバいエンジニア”でして、こう思っていました。

「圧倒的に優れたシステムの前では、人の心なんて二の次。良いものを作れば人は黙って従う」

しかし実際には、どんなに良いシステムでも「価値を理解されなければ」使われません。

AIにコードを書かせても、結局は人間が調整しなければならないのと同じように、

メールの添削も価値を理解して人間がレビューしないとビジネス水準にはならないのです。

つまり――コミュニケーションの基礎理論を理解していなければ、AIが吐き出した文章も直せません。

そこで今回は、ITコンサルタントとしてではなく「産業カウンセラー」として、

「人の心を大切にする文字のコミュニケーション」の基礎理論をお伝えします。

対象は以下のような方々です。

- 社内で「モテたい」人

- 社外からも「一緒に仕事しやすい」と言われたい方

- チームの離職率を下げたいマネージャー

- クライアントと長期的に良い関係を築きたい方

今回は少々長くなりますが、あらゆる人に損のない内容ですのでぜひ最後までご覧ください。

人に冷たい印象を与えるコミュニケーション

人に悪い印象の与える応答を、より感じの悪い順に3つ並べます。

1. 無視(サイレント・トリートメント)

最も強い悪影響を与えます。

相手に「存在を否定された」「無価値だと思われている」という感情を喚起し、怒られるよりも深く傷つきやすい。

職場では「報告しても返事がない」「チャットに既読無視」が典型例です。

長期的には信頼関係を最も早く壊します。

2. 感情的に怒る

一時的に恐怖や緊張を与えますが、「相手が強い感情を持っている=関心がある」と受け取られることもあります。

怒鳴られること自体は強烈なストレスですが、完全な無視よりはまだマシともいえます。

ただし繰り返されるとパワハラに直結し、組織文化を破壊します。

3. 事実だけ伝える

一見、無害に見えますが、繰り返されると「冷たい」「突き放されている」という印象が積み重なります。

相手は「自分に関心がないのだ」と感じやすく、モチベーション低下や関係悪化につながります。

短期的な影響は小さいものの、慢性的に続くとじわじわ効く冷たさになります。

影響力の順番

- 無視(最悪・長期的に致命傷)

- 感情的に怒る(一時的には強烈、繰り返すと有害)

- 事実だけ伝える(地味だが慢性的に効く)

1と2は論外ですが、実は多くの人がやってしまうのが3です。

なぜエンジニアは「事実だけ伝える」のか?

日本は長引く不況の中で「事実を手短に、無駄なく伝える」ことが美徳とされてきました。

特にエンジニアリングの現場では「無駄をそぎ落としたものこそが美しい設計」と教えられます。

その美学をコミュニケーションに持ち込むことで、不幸が始まりました。

山本の考えるコミュニケーションの要点

全てはどれだけ上手く 「感情と無駄を足す」 かです。

これが、人の感情を害さないための鍵です。

昔の女子高生に学ぶ「敢えての無駄」

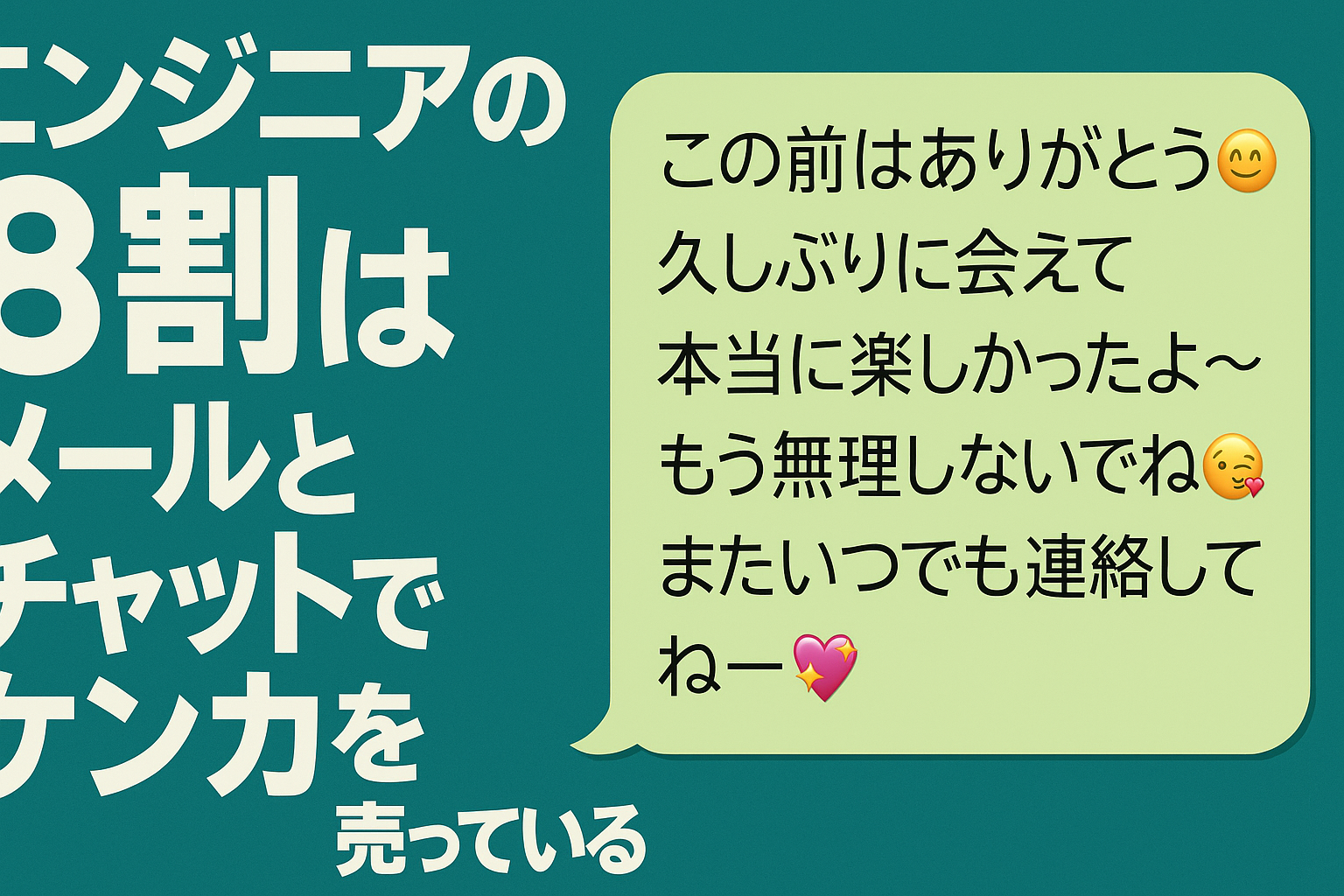

現在は「オバサン構文」と揶揄されることもありますが、かつての女子高生のコミュニケーションは実は非常に優れていました。

彼女たちが使っていた“無駄に見えて、でも関係維持に役立つ”表現を時代ごとに整理します。

1990年代:ポケベル・PHS・ガラケー初期

- 語尾伸ばし:「〜だよぉ」「〜なのぉ」

- カタカナ強調:「スゴイ」「カワイイ」

- 記号乱用:「★」「☆」「♪」

- “いる報告”:「今駅いる」「今電車いる」=存在確認の共有

2000年代前半:ガラケー全盛・メール文化

- デコメ(絵文字・アスキーアート多用)

- 小刻み改行:「今日はね\nすっごく楽しかったの\nまた遊ぼうね」

- 顔文字の多様化:「(^^)」「(><)」「(笑)」

- ハイテンション報告:「やばーい!」「超ウケる!」の連投

2000年代後半:mixi・SNS黎明期

- 日記的な投稿:「今日は◯◯行ってきました☆」「ランチ美味しかった♪」

- 絵文字での呼吸感:「おはよー☀️」「眠い〜💤」

- 自分語り+呼びかけ:「私ってほんとドジ😅 ◯◯ちゃんもそういうことある?」

まとめ

- 今「オバサン構文」と言われるのは、当時の距離を縮める潤滑油がそのまま残っているからです。

- 効率的には見えませんが、「相手を意識している」ことを伝える大切な役割がありました。

このようなコミュニケーションは2000年代後半には「マンモス的進化」に至ります。

そのコミュニケーションコストは大きさは極致に達し、反動としてZ世代は無駄を極限まで削ぎ落としました。

Z世代(2010年代後半〜現在)の特徴

- タイパ重視で短文・省略傾向

- 「草」「w」で済ませる

- スクショやリンクを無言で送る

- 返事はスタンプ1つか「おけ」程度

- 同期感の共有は動画やライブ配信に移行

- テキストで「無駄を盛り込む」習慣は希薄化

結果: 効率は良いが、相手への配慮や情緒が削ぎ落とされ、「冷たい」「距離がある」と感じられやすい。

これ、完全にエンジニアのコミュニケーションと特徴が一致していますよね?

そう、この問題はもはやエンジニアだけの問題ではありません。現代の若者全体の問題です。

私も「最近の若者は…」と言いがちなオッサン世代ですけど、コミュニケーションコストを限界まで増した責任はむしろ我々の世代が感じるべきだと思います。

若者は時代に適応しただけです。

ありがとうございます。いただいた原稿は熱量もあって読みやすいですが、論理展開を整理しつつ、軽妙さを保ち、文章を引き締める方向で添削しました。

なぜ「無駄」がコミュニケーションを円滑にするのか?

ここからは、無駄がコミュニケーションを滑らかにする理由を少し理論的に掘り下げます。

理屈はシンプルで、次の2点に集約されます。

- 相手の感情を察して動きたいという気持ち

- 無駄な手間を掛けている=相手を大事にしているサイン

1. 感情を表すことの価値

1は「自分の気持ちを表現できるかどうか」です。

人は相手が心をさらせるかどうかを常に見ています。心を隠す人は信用されません。

勇気を持って心情を表現してください。特に男性諸君。

モテる人はここを押さえています。

(……ええ、私は独身ですけどね。)

2. 手間=大切にしている証拠

2は「こちらが差し出す時間に、相手も同じだけ時間をかけてくれるか」を確認する仕組みです。

人はそこで「この人はテイカーか?」「責任を人に押し付けるタイプか?」を見分けています。

これは心理学でいう 返報性の法則 が働いているためです。

「人は受けた行為に対して同じ行為で返そうとする」――この原理で信頼できるか否かを判断しているのです。

ただし、やり過ぎは「重い」

とはいえ、やり過ぎれば「重い男」「重い女」と同じです。

そこでZ世代は学びました。

「お互いに求めすぎないようにしよう」と。

これは実はとても健全な価値観です。

ただし何事も「程度」や「やり過ぎ」ってものがあります。

ここまでで「無駄の価値」を理解いただけたと思います。

次は、出来るだけ負担を掛けずに、その無駄をどのように 適切な程度にコントロールするか――その方法論をお話しします。

承知しました。今回の原稿はユーモラスで良い味が出ていますが、少し冗長で繰り返しが多いので、読みやすさとキレの良さを意識して整えてみました。

感情はともかく、「無駄」を足すだけならAIで十分

はい、この見出し▲を見て「非人間的だな」と思った方、正解です。

でも、それが私というエンジニアの性(さが)。ご容赦ください。

さて本題。

いまやAIにメールの原文と事実を渡せば、それなりに適切な文面を整えてくれます。

特にメールに関しては、送信前にAIで一度添削する習慣をつけてください。

それだけで自然と「バランスの良い無駄」が身につきます。

感情だけはAIには任せられない

ただし、感情表現だけはAIでは不可能です。

「感謝申し上げます」のような定型文では、本当の感情は伝わりません。

これは文章のトレーニングだけでは養えない領域です。

本気で改善したいなら、カウンセリング系の研修や講習をおすすめします。

……とはいえハードルが高いので、まずは「無駄を足す」練習からで十分です。

「システム化」はおすすめしない理由

「いっそ仕組み化できるのでは?」という意見もあるでしょう。

結論から言うと可能ですが、私はおすすめしません。

なぜなら――

- 無駄を足すことも、感情を添えることも、慣れれば大して手間ではない

- むしろ「システムを回す手間」の方が大きい

- しかも常に“無駄のある文章”を求められるわけではない

結局、重要なのは 初期の関係構築。

信頼ができれば省略は自然に許されます。

だからこそ、形式化・システム化にはあまり向かないのです。

ファイナルアンサー

まずは基礎理論を理解する。

そのうえでAIを活用して「メールで特訓」する。

これが、私のファイナルアンサーです。

みなさん、こんなメールやチャットしてませんか?

件名:システム不具合についてのご報告

株式会社〇〇 御中

お問い合わせいただいた件について、調査結果を以下に共有します。

- 当該不具合はサーバー側の設定ミスではありません。

- ログ確認の結果、APIリクエストは正しく受信されています。

- ただしクライアント環境における認証処理が失敗しており、その影響でエラーが発生しています。

- 回避策としては、貴社環境の認証設定を再確認いただく必要があります。

以上です。

株式会社△△

システム開発部 エンジニア 山田

何が悪いか分かりませんか?もしくは「酷い」と思いましたか?

酷いと思った方はもしかして営業の方ですかね?

AIに添削して貰いました。

件名:システム不具合についてのご報告とお願い

株式会社〇〇 御中

いつも大変お世話になっております。株式会社△△の山田です。

この度はシステム不具合によりご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。

早速調査を行いましたので、現時点で判明している内容をご報告いたします。

- サーバー側の設定ミスは確認されませんでした。

- ログの結果、APIリクエストは正常に受信されております。

- ただし、貴社環境における認証処理が失敗しており、その影響でエラーが発生していることが分かりました。

- 回避策としては、貴社側で認証設定を再確認いただく必要がございます。

今回の件でご迷惑をおかけしてしまい、心苦しく感じております。

もし設定の再確認にあたりご不明点がございましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

私どもでも可能な限りサポートさせていただきます。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

株式会社△△

システム開発部 山田

添削してみれば、誰だって「どこがマズかったか」は一目瞭然です。

でも現実には、多くのエンジニアが“あの冷たいメール”を書き、社内外でこんなふうに言われています。

「あの人、会って話すとすごくいい人なんだけど、チャットだと感じ悪いよね」

……本当によくある話です。インフォーマルなコミュニケーションの影響を軽く見ていませんか?

その小さな印象の積み重ねが、やがて仕事の品質や離職率にまで響いてくるのです。

もちろんAIを使えば、とりあえず表面上は整ったメールにできます。海外では既にそういうソリューションも出ていますし、私自身も提案に組み込むことがあります。

――でも!ここでいきなりシステムの話に持っていくのが、エンジニアの悪い癖なんですよね。

正直に言うと、私も昔は典型的な“ヤバいエンジニア”でして、こう思っていました。

「圧倒的に優れたシステムの前では、人の心なんて二の次。良いものを作れば黙って人は従う」

しかし実際には、どんなに良いシステムでも「価値を理解されなければ」使いこなせません。

AIにコードを書かせても、結局は人間が調整しなければ100%の品質にはならないのと同じです。

つまり――メールの基礎理論を理解していなければ、AIが吐き出した文章も直せない。

そこで今回は、ITコンサルタントとしてではなく「産業カウンセラー」として、

「人の心を大切にする文字のコミュニケーション」の基礎理論をお伝えします。

対象は以下のような方々です。

- 社内で「感じのいい人」と思われたい方

- 社外からも「一緒に仕事しやすい」と言われたい方

- チームの離職率を下げたいマネージャー

- クライアントと長期的に良い関係を築きたい方

今回は少々長くなりますが、あらゆる人に損のない内容ですのでぜひ最後までご覧ください。

人に冷たい印象を与えるコミュニケーション

1. 無視(サイレント・トリートメント)

最も強い悪影響を与えます。

相手に「存在を否定された」「無価値だと思われている」という感情を喚起し、怒られるよりも深く傷つきやすい。

職場では「報告しても返事がない」「チャットに既読無視」が典型例です。

長期的には信頼関係を最も早く壊します。

2. 感情的に怒る

一時的に恐怖や緊張を与えますが、「相手が強い感情を持っている=関心がある」と受け取られることもあります。

怒鳴られること自体は強烈なストレスですが、完全な無視よりはまだマシともいえます。

ただし繰り返されるとパワハラに直結し、組織文化を破壊します。

3. 事実だけ伝える

一見、無害に見えますが、繰り返されると「冷たい」「突き放されている」という印象が積み重なります。

相手は「自分に関心がないのだ」と感じやすく、モチベーション低下や関係悪化につながります。

短期的な影響は小さいものの、慢性的に続くとじわじわ効く冷たさになります。

影響力の順番

- 無視(最悪・長期的に致命傷)

- 感情的に怒る(一時的には強烈、繰り返すと有害)

- 事実だけ伝える(地味だが慢性的に効く)

1と2は論外ですが、実は多くの人がやってしまうのが3です。

なぜ「事実だけ伝える」が問題か

日本は長引く不況の中で「事実を手短に、無駄なく伝える」ことが美徳とされてきました。

特にエンジニアリングの現場では「無駄をそぎ落としたものこそが美しい設計」と教えられます。

その美学をコミュニケーションに持ち込むことで、不幸が始まったのです。

山本の考えるコミュニケーションの要点

全ては事実にどれだけ上手く 「無駄を足す」 かです。

これが、人の感情を害さないための鍵です。

昔の女子高生に学ぶ「敢えての無駄」

現在は「オバサン構文」と揶揄されることもありますが、かつての女子高生のコミュニケーションは実は非常に優れていました。

彼女たちが使っていた“無駄に見えて、でも関係維持に役立つ”表現を時代ごとに整理します。

1990年代:ポケベル・PHS・ガラケー初期

- 語尾伸ばし:「〜だよぉ」「〜なのぉ」

- カタカナ強調:「スゴイ」「カワイイ」

- 記号乱用:「★」「☆」「♪」

- “いる報告”:「今駅いる」「今電車いる」=存在確認の共有

2000年代前半:ガラケー全盛・メール文化

- デコメ(絵文字・アスキーアート多用)

- 小刻み改行:「今日はね\nすっごく楽しかったの\nまた遊ぼうね」

- 顔文字の多様化:「(^^)」「(><)」「(笑)」

- ハイテンション報告:「やばーい!」「超ウケる!」の連投

2000年代後半:mixi・SNS黎明期

- 日記的な投稿:「今日は◯◯行ってきました☆」「ランチ美味しかった♪」

- 絵文字での呼吸感:「おはよー☀️」「眠い〜💤」

- 自分語り+呼びかけ:「私ってほんとドジ😅 ◯◯ちゃんもそういうことある?」

まとめ

- 今「オバサン構文」と言われるのは、当時の距離を縮める潤滑油がそのまま残っているからです。

- 効率的には見えませんが、「相手を意識している」ことを伝える大切な役割がありました。

このようなコミュニケーションは2000年代後半には「マンモス的進化」に至ります。

そのコミュニケーションコストは大きさは極致に達し、反動としてZ世代は無駄を極限まで削ぎ落としました。

Z世代(2010年代後半〜現在)の特徴

- タイパ重視で短文・省略傾向

- 「草」「w」で済ませる

- スクショやリンクを無言で送る

- 返事はスタンプ1つか「おけ」程度

- 同期感の共有は動画やライブ配信に移行

- テキストで「無駄を盛り込む」習慣は希薄化

結果: 効率は良いが、相手への配慮や情緒が削ぎ落とされ、「冷たい」「距離がある」と感じられやすい。

これ、完全にエンジニアのコミュニケーションと特徴が一致していますよね?

そう、この問題はもはやエンジニアだけの問題ではありません。現代の若者全体の問題です。

私も「最近の若者は…」と言いがちなオッサン世代ですけど、コミュニケーションコストを限界まで増した責任はむしろ我々の世代が感じるべきだと思います。

若者は時代に適応しただけです。

ありがとうございます。いただいた原稿は熱量もあって読みやすいですが、論理展開を整理しつつ、軽妙さを保ち、文章を引き締める方向で添削しました。

なぜ「無駄」がコミュニケーションを円滑にするのか?

ここからは、無駄がコミュニケーションを滑らかにする理由を少し理論的に掘り下げます。

理屈はシンプルで、次の2点に集約されます。

- 相手の感情を察して動きたいという気持ち

- 無駄な手間を掛けている=相手を大事にしているサイン

1. 感情を表すことの価値

1は「自分の気持ちを表現できるかどうか」です。

人は相手が心をさらせるかどうかを常に見ています。心を隠す人は信用されません。

勇気を持って心情を表現してください。特に男性諸君。

モテる人はここを押さえています。

(……ええ、私は独身ですけどね。)

2. 手間=大切にしている証拠

2は「こちらが差し出す時間に、相手も同じだけ時間をかけてくれるか」を確認する仕組みです。

人はそこで「この人はテイカーか?」「責任を人に押し付けるタイプか?」を見分けています。

これは心理学でいう 返報性の法則 が働いているためです。

「人は受けた行為に対して同じ行為で返そうとする」――この原理で信頼できるか否かを判断しているのです。

ただし、やり過ぎは「重い」

とはいえ、やり過ぎれば「重い男」「重い女」と同じです。

そこでZ世代は学びました。

「お互いに求めすぎないようにしよう」と。

これは実はとても健全な価値観です。

ただし何事も「程度」や「やり過ぎ」ってものがあります。

ですから次は、その無駄をどのように 適切な程度にコントロールするか――

その方法論をお話しします。

感情はともかく、「無駄」を足すだけならAIで十分

はい、この見出し▲を見て「非人間的だな」と思った方、正解です。

でも、それが私というエンジニアの性(さが)。ご容赦ください。

さて本題。

いまやAIにメールの原文と事実を渡せば、それなりに適切な文面を整えてくれます。

特にメールに関しては、送信前にAIで一度添削する習慣をつけてください。

それだけで自然と「バランスの良い無駄」が身につきます。

ポイントは箇条書き部分と、感情、無駄の部分がちゃんとブロック毎にかき分けられる点です。

AIは基本そのように文章を生成するのでそれを参考にしてください。

間違っても箇条書き部分だけコピーペーストして返信しないように!!

感情だけはAIには任せられない

ただし、感情表現だけはAIでは不可能です。

「感謝申し上げます」のような定型文では、本当の感情は伝わりません。

これは文章のトレーニングだけでは養えない領域です。

本気で改善したいなら、カウンセリング系の研修や講習をおすすめします。

……とはいえハードルが高いので、まずは「無駄を足す」練習からで十分です。

「システム化」はおすすめしない理由

「いっそ仕組み化できるのでは?」という意見もあるでしょう。

結論から言うと可能ですが、私はおすすめしません。

なぜなら――

- 無駄を足すことも、感情を添えることも、慣れれば大して手間ではない

- むしろ「システムを回す手間」の方が大きい

- しかも常に“無駄のある文章”を求められるわけではない

結局、重要なのは 初期の関係構築。

信頼ができれば省略は自然に許されます。

だからこそ、形式化・システム化にはあまり向かないのです。

ファイナルアンサー

まずは基礎理論を理解する。

そのうえでAIを活用して「メールで特訓」する。

これが、私のファイナルアンサーです。

まとめ

- 冷たいコミュニケーションの三大パターン

- 無視(最悪・致命傷)

- 感情的に怒る(一時的には強烈)

- 事実だけ伝える(地味にじわじわ効く)

- なぜ「事実だけ」が問題か

- 日本社会やエンジニア文化は「無駄を削ぎ落とすこと」を美徳としてきた。

- しかし人間関係においては、敢えての無駄=相手への配慮や温度感 が必要。

- 昔の女子高生に学べ

- 「〜だよぉ」「★」「(^^)」「やばーい!」といった“無駄”は、相手を意識しているサインだった。

- 今「オバサン構文」と揶揄されるものは、実は関係維持の潤滑油だった。

- Z世代の課題

- タイパ重視で短文・省略化(「草」「おけ」など)。

- 効率は良いが、情緒や配慮が削ぎ落とされ「冷たい」と感じられやすい。

- これはもはやエンジニアだけの問題ではなく、若者世代全体の課題。

- 解決の方向性

- 「無駄を足す」ことで人間らしさを補う。

- 感情表現はAIでは補えないので、勇気を持って自分の心情を表す練習を。

- AI添削は補助輪として活用しつつ、最終的には自分で「程度」と「やり過ぎ」をコントロールできるようになることがゴール。

最後に

「事実」だけでなく「敢えての無駄」を足すこと。

これこそが、人を動かし、信頼を築く最短ルートです。

ただ――、エンジニアの方にはもう一つ大切なポイントがあります。

それは「バカと思われることを恐れない勇気」です。

とかく、自分を大きく見せ、自分の身を守ろうとする文章は直ぐに人に伝わります。

恐れず、隙のあるコミュニケーションをし、無駄がちりばめられた文章を書きましょう。

どうせ貴方は、技術力と仕事の結果ですぐにバカとは思われなくなるんですから。