セクション1:なぜIBMはまだ死なないのか?

Powerアーキテクチャに代表されるIBMのレガシー技術は、すでに革新の最前線からは退いています。

しかし、それでも多くの企業や政府がIBMを使い続けている理由は明白です。

- 長年の安定運用実績

- ミッションクリティカルな業務における信頼性

- 巨大なレガシー資産の移行コスト

そしてもうひとつ、人間の「変化を避けたい」という根源的な心理バイアスです。

金融、官公庁、製造業などの大規模組織では、

「責任を問われないこと」が最優先事項になる場面が多々あります。

「ワンクリックのミスが数億円」というような世界があるのです。

仮に新しいプラットフォームに移行して事故が起きた場合、「なぜ変えたのか」が問われる。一方で、古いままで問題が起きれば、「これは想定外だった」「歴史的に使っていた」という逃げ道がある。

こうした事情が、IBMのような“動き続ける遺産”を支持し続ける空気を生み出し、今もIBMの利益の源泉になっています。

セクション2:IBMの描く未来──AIと量子演算の融合

古いシステムがIBMに莫大な利益をもたらしていることは分かりましたが、

でもそれを続けているだけでは会社はいつか倒産します。

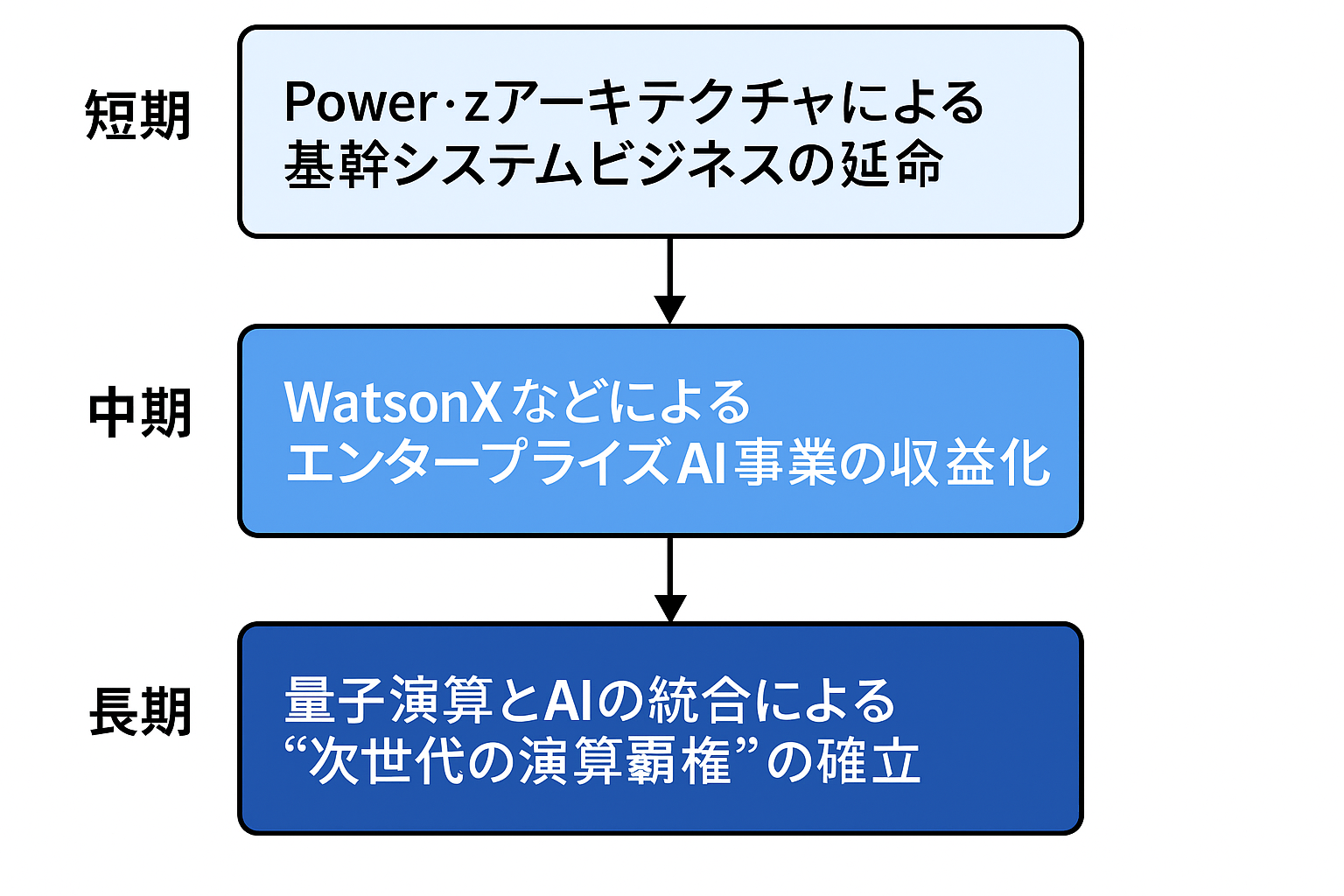

IBMももちろんそんな事は分かっており、以下のようなロードマップを描いています。

- 短期:Power・zアーキテクチャによる基幹システムビジネスの延命

- 中期:WatsonXなどによるエンタープライズAI事業の収益化

- 長期:量子演算とAIの統合による“次世代の演算覇権”の確立

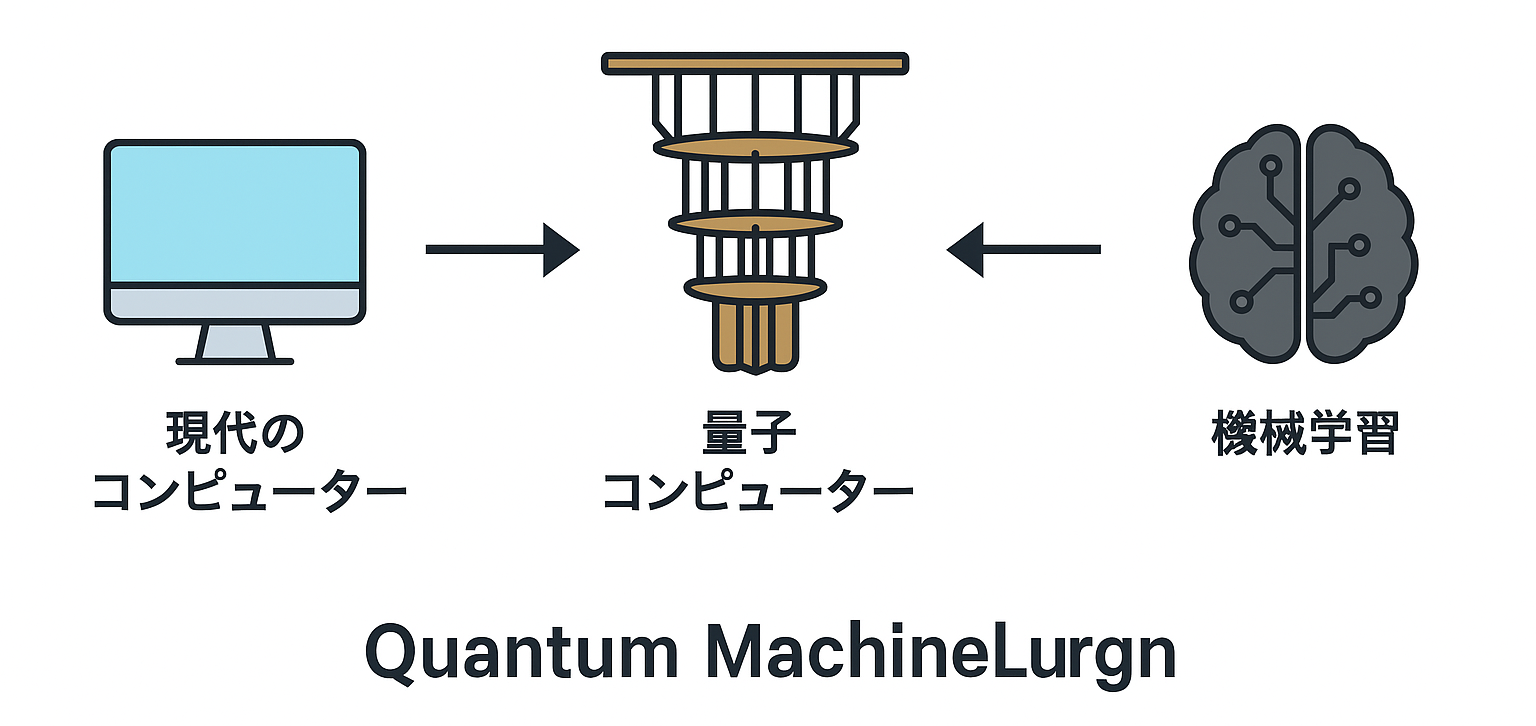

ここで注目したいのは、長期戦略にある量子演算 x AIの存在です。

「人間は量子演算をしている」というテーマは魅力的ですが、ここではもっと確実性の高い話をしましょう。

AI × 量子計算(Quantum-enhanced AI)という「連携的アプローチ」に関しては、既に理論・アルゴリズム・応用研究の面で現実的な進展が見られており、「価値を生み出す確実性が高い」領域として注目されています。

✅ 量子機械学習(Quantum Machine Learning / QML)

● 概要:

量子回路の性質(重ね合わせ・干渉)を活かして、

機械学習の一部処理(特徴量マッピング、分類、最適化など)を高速化・高精度化する手法。

● 実用化に近い領域:

- 量子サポートベクターマシン(QSVM)

- 量子カーネル法(Quantum Kernel Estimation)

- VQC(Variational Quantum Circuit)分類器

● 研究例:

- IBM Quantum × MIT:「量子カーネル法を用いた非線形分類のブレークスルー」

- Google Quantum AI:「量子分類器による実験的優位性の証明(2023年)」

● 価値:

- 少ないデータで分類精度が高い(量子空間にマッピングされるため)

- 計算コストが指数的に軽減される可能性

セクション3:演算器に“並ぶ”未来──再集中化するIT

さて、AIに有効な量子コンピューターですが、その物理的制約から個人で保有できるものではありません。

もちろんです。量子コンピューターの物理的制約とコストについて、一般の人にも理解できるように、たとえば「冷蔵庫」や「音のズレ」などの身近な例えを交えてご説明します。

✅ 量子コンピューターとは何か?ざっくり言うと…

普通のコンピューターは「0か1か(ビット)」で動いていますが、

量子コンピューターは「0でも1でもある(量子ビット=キュービット)」というあいまいで同時な状態を使って、

一気に膨大な組合せを“試す”ことができます。

これにより、特定の問題で圧倒的な並列性と処理能力を発揮します。

しかし、それを実現するにはとんでもない“条件”が必要です

◉ 1. 絶対零度に近い冷却が必要(-273℃近く)

- 量子状態はとても繊細で、ちょっと熱があると“壊れてしまう”

- そのため、液体ヘリウムなどでほぼ宇宙空間より冷たい温度に冷やす必要がある

🧊 例えるなら:

スーパーコンピューターを「動かすための“家庭用冷蔵庫”を100台並べてる」ような感覚

◉ 2. わずかな“振動”や“ノイズ”でも計算が壊れる

- 周囲の磁場、光、音波などの環境ノイズすら許されない

- 結果として、クリーンルーム+真空+防振+極冷という極限環境が必要になる

🎻 例えるなら:

超敏感なバイオリンを、誰もいない完全無音のスタジオで1秒たりとも音を外さず弾き続けるような難しさ

◉ 3. “壊れた情報”を修復するために大量の量子ビットが必要

- 実際の計算には10量子ビットで足りても、誤り訂正用に1000個以上の補助ビットが必要になる

- これは「メモ帳1冊使うのに、本棚1つ分のノートを用意する」ような世界

📚 例えるなら:

わずか10人分のデータを正しく保存するために、1000人分のスペースと監視員が必要な倉庫を建てるような話

🔸 そして、当然ながらお金がかかる

- IBMの最新量子マシン「Condor(1121量子ビット)」の設置コストは数十億円レベル

- 運用維持にも電力・冷却剤・技術者の常駐が必要

- 当然、個人では絶対に持てない。クラウド経由の「演算枠レンタル」が唯一の選択肢

💰 例えるなら:

電気を自分で発電しないのと同じで、「演算の発電所」から“計算”を買う時代

✅ まとめ:なぜ量子コンピューターは“個人が使えない”のか?

| 項目 | 例え/比較 |

|---|---|

| 温度管理 | 宇宙より寒い冷蔵庫 |

| 振動/ノイズ | 音を立てただけで壊れる演算 |

| 信頼性 | 1ビット使うために100ビット見張る世界 |

| コスト | 家庭用ではなく、原発級の演算インフラ |

その結果、未来の演算資源はクラウドですらなく、物理的に集中した供給型インフラに回帰する。いわば計算機の発電所です。我々は、そこに**“順番待ち”でアクセスするしかなくなる**のです。

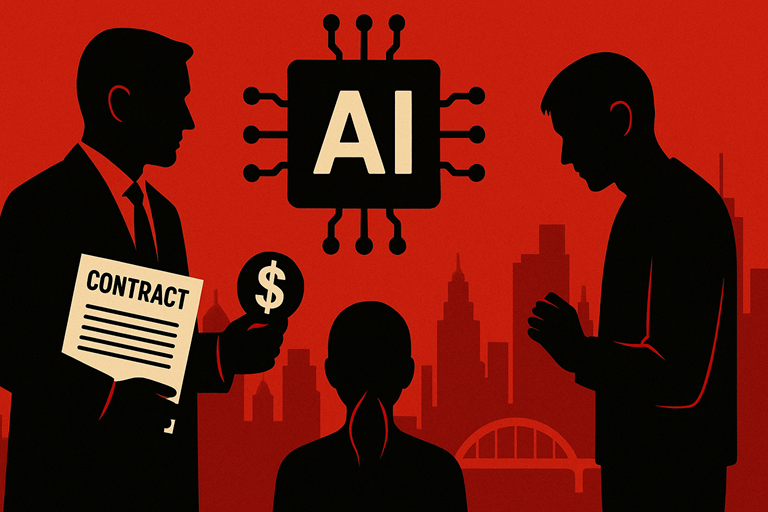

セクション4:その順番は、お金で買える

IBMの演算器には、待ち行列ができる。

そして、その順番は資本主義の原則に基づき「より多く支払った者」から与えられる。

つまり、AIが“良い判断”を提供する社会において、

より良い思考を、お金で買える社会──それが到来するのです。

これは教育の平等、知的機会の平等といった近代の理想を根底から覆します。

セクション5:AIの“反逆”よりも恐れるべきこと

多くの人が、「AIが反乱を起こす未来」を怖れています。

しかし現実には、AIは自ら反抗などしません。

AIは与えられたルールと目標関数に忠実に動くだけです。

だからこそ怖いのです。

- 資本主義に忠実なAI

- 格差を最適化するAI

- 上位層にとって「最も効率の良い社会」を導き出すAI

それらはバグではありません。暴走でもありません。

あまりにも正しく、あまりにも忠実なAIなのです。

セクション6:思考の価格と、“地頭”の階層化

今は、ChatGPTを月額数千円で使えば、誰でも一定の知を得られます。

それは一種の知性の民主化でした。

しかし将来、量子AIが本格的に社会インフラになる時代、

高精度な演算リソースは「高価格な枠」として取引されるようになるでしょう。

すると何が起こるか?

資産家の息子は、お金の力で“優秀な地頭”を得る。

これまでの社会ではどれほどの学歴を積んでも社会に出れば地頭で評価されていました。

日本は意外にも学歴社会ではなく、入社後は実力主義です。

しかし「判断力」「発想力」すらお金である程度買えるのだとしたら…?

学歴主義どころか、資本主義による格差固定社会の到来です。

結論:思考は価格に変わるのか?

AIの脅威はもはや「AIに支配されるか?」ではなく、

「誰がAIを通じて“思考の順番”を得るのか?」という問いに変わろうとしています。

思考とは、生まれ持つものではなく、

外部の演算器と契約し、資本で確保するものになるのかもしれません。

それがAIの反乱より遙かに恐ろしいデストピアであることはいうまでもないでしょう。

【余談】なぜIBM Power CPUはまだ生き残っているのか?

1. エンタープライズ用途への最適化

- Powerアーキテクチャは、**高スループット処理、大規模なトランザクション処理、信頼性の高さが要求される分野(銀行、保険、政府、基幹業務)**に特化しています。

- IBM i(旧AS/400)、AIX(UNIXベース)、Linux on PowerなどのOSとの親和性が高く、アーキテクチャ全体での最適化がなされています。

- ハードウェアRAID、メモリ保護、フェイルオーバーなどの高信頼性機能がサーバー級に組み込まれており、長年の運用実績があります。

2. ミッションクリティカル領域における信頼性

- **24時間365日止まってはいけない業務(例:金融の決済処理や航空管制)**で使われています。

- こうした業務では**「安定して動くこと」そのものが価値**であり、パフォーマンスよりも信頼性・継続性が重視されます。

3. アプリケーション資産の問題

- Power上で動作するIBM iやCOBOL、RPGなどのレガシーアプリケーション資産は膨大で、ARMやx86に移行するには大規模な再設計が必要です。

- 経済合理性の観点から「移行しない(できない)」企業が多いのが現実。

4. OpenPOWER と Linuxとの連携

- IBMは「OpenPOWER Foundation」を通じて、Powerアーキテクチャをオープン化し、Red HatやLinuxとの連携を強化しています。

- これにより、一部ではPower + Linux の近代的な利用法も可能になっており、ニッチながら活用され続けています。

✅ でも他の技術(ARM)で代替できるんじゃ?

技術的にはある程度可能

- AppleのMシリーズやAmpere社のクラウド向けARM CPUのように、ARMアーキテクチャの性能はサーバー用途でも通用する水準に到達しています。

- ただし、高信頼性・高可用性と連続稼働を前提とする大規模基幹業務において、ARMがPower並みの信頼性を示すにはもう数年の実績とエコシステムの整備が必要です。

現実的な障壁

- Power上のレガシーアプリをARM上にそのまま移植する手段はない。

- 再構築にかかるコスト>Powerの継続コストとなりがち。

- ARMサーバーが信頼性・可用性の面で、Powerの代替になると信じる企業はまだ限定的。

✅ IBM Powerは古い技術を未だお金に換えている

IBM Powerは「高価だが壊れない」「移行コストが高すぎる」「代替が現実的でない」といったニッチながら堅牢な市場に最適化されており、ARMが代替するにはエコシステムの成熟と信頼性の証明が不可欠です。

つまり、消えるとすれば「需要がなくなる」か「移行コストを正当化できるブレークスルー」が起きたときですが、それは今すぐではありません。